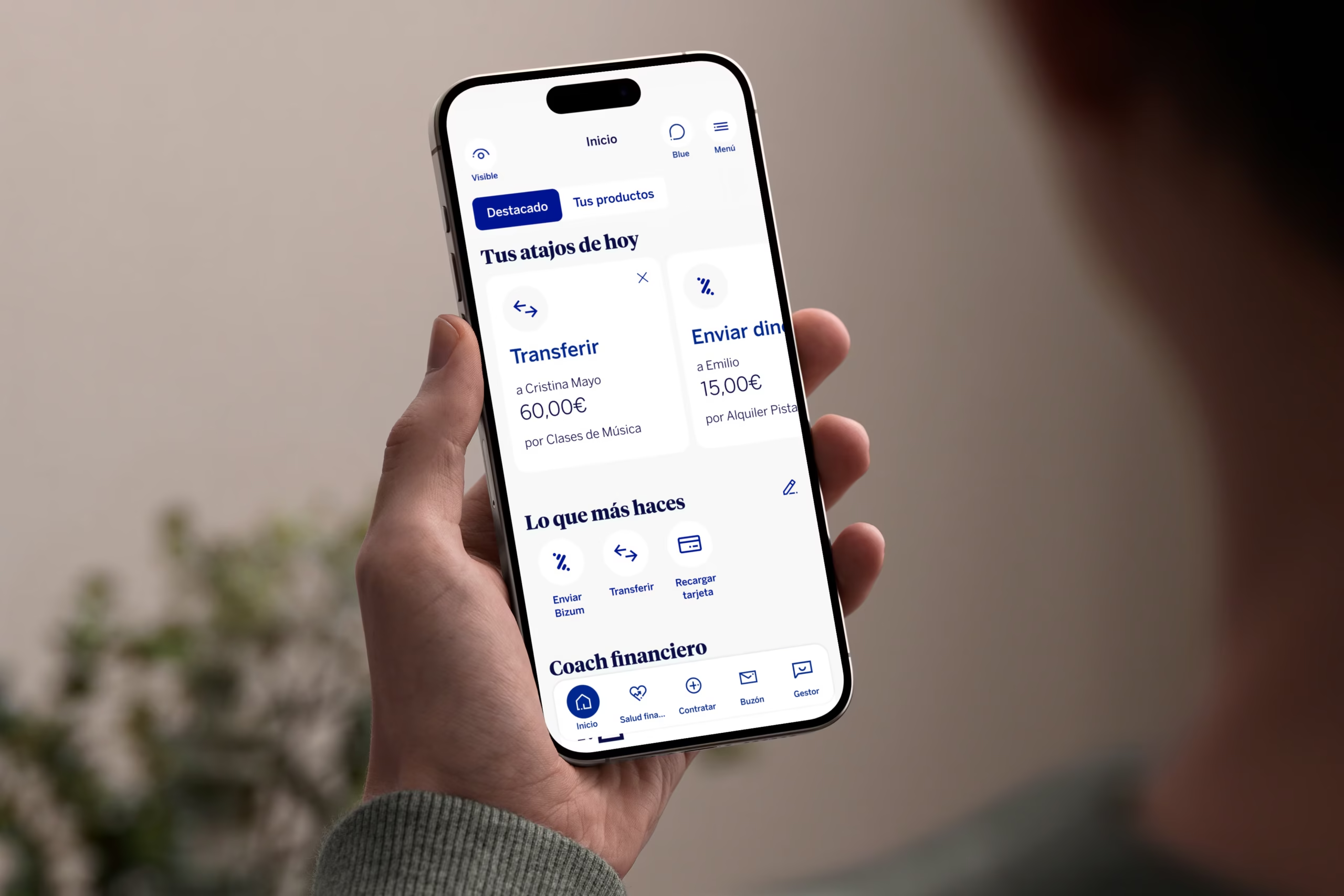

El 23 de octubre, BBVA lanzó su nueva app. El rediseño se desplegó a nivel mundial en países como España, México, Perú, Argentina y Colombia. Millones de usuarios se despertaron con una aplicación que prometía usar inteligencia artificial para anticipar sus necesidades financieras.

Una semana después, las redes sociales explotaron.

No fue bonito.

Y yo, que amo opinar de todo, me quedé callado. Primero, porque BBVA no está en mi país y no he podido probarla. Segundo, porque esto podría pasarme a mí mañana. Tercero, porque yo mismo me he enfrentado a este tipo de cosas en el trabajo y perdí—una vez me separaron de un proyecto por ser detractor a este tipo de cambios.

Pero cuando veo que muchos comentarios se quedan en «es un mal diseño» o «no escuchan al usuario», me doy cuenta de que hay algo más profundo que vale la pena discutir. Este caso tiene lecciones brutales sobre entender usuarios, entender el negocio, y entender que la innovación no debe estar por sobre las necesidades reales.

Disclaimer: este es un post educativo que busca entender qué pudo pasar y qué podemos aprender de esto. Trabajo en el sector financiero, por lo que existe un evidente conflicto de interés al analizar este caso. Las opiniones expresadas son estrictamente personales y no representan la posición, estrategia o visión de mis empleadores actuales o pasados. No busco atacar a BBVA ni a ninguna institución financiera—este análisis es sobre patrones de la industria que todos enfrentamos.

La trampa de la personalización

Todos conocemos el speech: «Los usuarios aman la personalización, mira Netflix».

El CEO de BBVA lo usó textualmente: «¿Crees que Netflix es para jóvenes o solo para adultos? Así es nuestra aplicación». Y claro, suena convincente. A todos nos gusta entrar a Netflix y encontrar justo la serie que queremos ver. Contenido curado, sugerencias inteligentes, experiencia personalizada.

Pero aquí está el problema: en Netflix consumimos y descartamos.

Veo una serie, la termino, paso a la siguiente. Si Netflix mueve mi lista de «Seguir viendo» al fondo de la página, me molesto dos segundos y ya. Nada se rompe.

En una app bancaria, no consumo mi dinero para descartarlo. Mi plata no es contenido. Es mi plata.

Y cuando entro a la app del banco, no quiero que me sorprendan con una experiencia nueva. Quiero lo contrario: tranquilidad. Saber que lo de siempre está donde siempre está. Que mis cuentas, mis tarjetas, mi dinero, están exactamente donde los dejé ayer.

BBVA confundió el negocio de entretenimiento con el negocio bancario.

Y eso no es solo un problema de diseño—es no entender qué necesita realmente el usuario en cada contexto.

La ironía cruel de la IA que no anticipó lo obvio

Porque mira, si haces pruebas de usuario, la gente probablemente ame las sugerencias.

Imagínate: entras a la app el primer día del mes y te sugiere pagar el arriendo en un clic. Suena maravilloso. O que te recuerde pagar la luz. O que te ofrezca un resumen de gastos justo cuando lo necesitas.

(Aunque, seamos honestos, una solución más fácil es simplemente programar pagos automáticos. Para eso no necesitas IA, pero bueno, la IA vende más en el pitch a inversionistas).

El punto es: no es que no escuchemos a los usuarios. Es que no los entendemos.

Seguramente un asistente inteligente que se adelante a nuestras necesidades será increíble. El problema es que eso no puede ser a costa de ocultar lo más básico de una app bancaria: ver mis cuentas.

Y aquí está la ironía más brutal: construyeron una IA para anticipar lo que quieres hacer, pero la IA no anticipó que lo primero que el usuario quiere hacer—aunque no siempre lo diga o se dé cuenta—es VER SUS PRODUCTOS.

Es como si Siri te preguntara «¿qué quieres hacer hoy?» antes de dejarte desbloquear el teléfono. Gracias Siri, pero déjame entrar primero.

Las quejas en Twitter, TikTok y los reviews de las tiendas son contundentes: «No sé dónde está mi dinero», «¿Dónde quedaron mis tarjetas?», «¿A quién se le ocurrió?», «Es más difícil hacer una transferencia».

Los productos básicos—cuentas, tarjetas, saldos—quedaron enterrados en pestañas, consumidos por la necesidad de mostrarse innovadores sin entender el negocio real.

El sesgo que nos mata (y nadie menciona)

Y mira, entiendo a los equipos de diseño. Han recibido una avalancha de críticas brutales en redes sociales y no debe ser fácil.

Pero justo por eso vale la pena analizar qué pasó—no para señalar culpables, sino para aprender. Porque esto no es exclusivo de BBVA. Esto pasa en todos lados, en todas las empresas, en todos los equipos de producto.

A mí me pasó. A ti probablemente te va a pasar.

Esto pasa porque los diseñadores sufrimos de algo que en inglés llaman «the curse of knowledge»: la maldición del conocimiento.

Es un sesgo cognitivo brutal.

Funciona así: cuando ya sabes algo, te vuelves incapaz de imaginar cómo es no saberlo. Es como cuando intentas explicarle a tu mamá cómo usar WhatsApp y no entiendes por qué no entiende. Para ti es obvio. Para ella, no.

En diseño de producto pasa lo mismo, pero amplificado.

El equipo lleva meses viviendo con los prototipos. Conocen cada flujo, cada decisión, cada rincón de la app. Para ellos, es obvio dónde quedaron las cuentas. Es obvio cómo funciona la nueva navegación. Es obvio que la pestaña de productos está ahí.

Y mira, probablemente BBVA sí hizo pruebas de usuario. Seguramente evaluaron la usabilidad y obtuvieron resultados positivos.

Pero en el día a día, con millones de versiones personalizadas de la misma app (como ellos mismos promocionan), no pronosticaron ni vieron esto venir.

Porque una cosa es testear un flujo con 20 usuarios en un ambiente controlado, y otra muy distinta es lanzar a nivel global apps hiperpersonalizadas donde cada usuario tiene una experiencia diferente.

Puedes tener métricas de usabilidad perfectas y aún así fallar porque no entendiste que en banca, la estabilidad es la necesidad.

El usuario real entra el lunes en la mañana, apurado, necesita hacer una transferencia urgente, y de repente nada está donde estaba.

La personalización que funcionó en las pruebas se vuelve confusión a escala. No se entendió el negocio.

Innovation theater: cuando innovar está por sobre lo que importa

BBVA prometió millones de apps personalizadas, una para cada cliente.

Apps que usan inteligencia artificial para anticipar lo que necesitas y ofrecértelo justo en el momento correcto. En el papel, es brillante. Es el futuro de la banca.

El problema es que ese futuro necesita una infraestructura que no existe todavía.

Y más importante: necesita que la innovación responda a necesidades reales, no a la necesidad de mostrarse innovadores.

Esto tiene un nombre en el mundo tech: innovation theater.

Es cuando creas la apariencia de innovación sin lograr progreso real. Es el show, sin el sustento. Es priorizar la foto de LinkedIn de los ejecutivos sobre que el usuario encuentre su plata.

La app lanzada el 23 de octubre tiene problemas serios: demora en abrir, se queda pasmada en mitad de transferencias, el diseño está saturado, los usuarios no pueden hacer operaciones básicas sin perderse.

Mientras tanto, los directivos salieron a decir que la gente «sufrió, se quejó, lloró porque había una ruta nueva que aprender» y que «con el tiempo van a terminar amándola».

Lloró. Literal.

tengo tanto que decir sobre esto pero lo reservaré para mis proximos #MalPensamientos: ¿En qué otro negocio es aceptable que tus clientes lloren y tu respuesta sea «ya se les va a pasar»?

Volvamos al tema principal.

Yo sin ser usuario de BBVA veo la propuesta y digo: es maravilloso. Pero el día que entre a la app y no vea mi dinero, me infarto.

Y en ese momento me olvido de lo maravilloso que eran las sugerencias con Inteligencia Artificial.

Porque el problema no es el diseño en sí. Es haber puesto la innovación por sobre la necesidad real.

Cómo sí se podría haber hecho

Aquí está lo frustrante: había una forma de hacerlo bien.

Lanzamientos progresivos. No a nivel global el mismo día. Primero un país, luego otro. Primero un segmento de usuarios, luego otro. Así tienes tiempo real de aprender, iterar, corregir. Así la tecnología madura con usuarios reales, no en un laboratorio.

Mantener la jerarquía de información tradicional mientras introduces lo nuevo. Que las cuentas sigan donde siempre estuvieron. Que las tarjetas sean fáciles de encontrar. Y que las sugerencias de IA sean un complemento, no el protagonista que esconde todo lo demás.

Probar que la tecnología realmente funciona a escala antes del gran anuncio. Claro, eso no da mucha publicidad. No genera el mismo ruido mediático. Pero da tiempo para que la infraestructura madure. Para que los usuarios se adapten gradualmente. Para que tú entiendas si realmente estás resolviendo una necesidad o solo persiguiendo un titular.

Pero seamos honestos: eso no vende.

No genera el impacto que buscan los directivos cuando quieren mostrar que están a la vanguardia. Y ahí está el problema de fondo—cuando la necesidad de parecer innovadores supera la necesidad de serlo de verdad.

Los aprendizajes (que duelen)

Primero: Escuchar a los usuarios no es suficiente. Hay que entenderlos de verdad.

Cuando dicen «quiero personalización», no están pidiendo que escondas sus cuentas. Están pidiendo relevancia sin perder control. Están pidiendo que entiendas su negocio, su día a día, su contexto real.

Segundo: La innovación no puede estar por sobre las necesidades reales.

Ser brutalmente honestos con las limitaciones técnicas y con lo que el negocio realmente necesita. ¿Qué podemos ofrecer de verdad? ¿Qué promesas podemos cumplir hoy? ¿Esta innovación responde a una necesidad real o solo a querer parecer innovadores?

Tercero: Esto no es solo un problema de «mal diseño» como muchos comentan.

Es un problema de no entender el negocio, de no entender que en banca la estabilidad no es aburrida—es el core value. Es innovar sin hacer las preguntas correctas primero.

Cuarto: La «obviedad» solo existe en tu cabeza.

Lo que es claro para ti después de vivir meses con el diseño, es confuso para quien lo ve por primera vez en producción, a escala, con su vida real de por medio. Puedes tener pruebas de usabilidad perfectas y aún así fracasar cuando la realidad te golpea con millones de contextos diferentes.

Quinto (y el que más duele): Los diseñadores no podemos ser pasivos cuando vemos esto venir en nuestras empresas.

Lo sé. Es difícil. Es incómodo. Puede costarte tu puesto.

Menos mal mi caso era una startup con pocos millones de usuarios—recibieron críticas, pero pudieron corregir el rumbo.

BBVA lo lanzó a nivel global, en múltiples países al mismo tiempo. A esa escala, estas cosas debieron probarse con muchísima más paciencia. Alguien debió preguntar: ¿estamos innovando porque el negocio lo necesita o porque queremos mostrarnos innovadores?

El balance entre UX, tecnología y negocio no es negociable.

Cuando el negocio tiene apuro por mostrar innovación, los diseñadores tenemos que ser los primeros en levantar la mano y decir: «Esperen. ¿Esto responde a una necesidad real? ¿Entendemos qué necesita el usuario en su contexto? ¿La tecnología está lista?».

Aprende a ser el detractor que provoca cambios, no el que termina desplazado. (Aunque cómo hacerlo sin que te corran será tema para otro post o cuando yo misma sepa como hacerlo).

Para cerrar

La nueva app de BBVA es excelente… en un mundo donde la tecnología funciona perfectamente, donde los usuarios no necesitan ver sus cuentas de inmediato, donde la IA realmente anticipa todo lo que necesitas, donde el cambio no genera fricción, donde millones de experiencias personalizadas se pueden orquestar sin problemas, donde la innovación por sí sola justifica sacrificar las necesidades básicas del negocio.

Ese mundo no existe.

Y mientras no exista, nuestro trabajo como diseñadores es construir para el mundo que sí existe: el mundo donde los usuarios entran apurados, donde necesitan ver su dinero YA, donde lo nuevo asusta, donde la estabilidad es un feature no negociable, donde no todos los contextos se pueden prever en un test de usabilidad, donde entender el negocio es tan importante como entender al usuario.

Esto no fue solo un problema de «mal diseño».

Fue poner la innovación por sobre las necesidades reales. Fue no entender el negocio. Fue confundir métricas de usabilidad con comprensión real de contexto. Fue perseguir el titular antes que la solución.

¿En tu empresa quién pone el freno cuando la innovación se vuelve más importante que las necesidades reales?

¿O todos aplauden el innovation theater hasta que explota en producción?

Disclaimer: Este análisis representa únicamente las opiniones personales del autor y no refleja las posiciones de sus empleadores.